「猫又」「化け猫」という言葉はよく耳にしますよね。

猫が数百年生きると妖力を持ち、身体が巨大化したり人の姿に化けて悪さをするなんて言い伝えがあります。

そもそも、猫はいつ頃から身近な動物として存在していたのでしょうか?

『古事記』や『日本書紀』などにもネコの記述は無く、文献に登場するのは、『日本霊異記』に、「705年(慶雲2年)に豊前国(福岡県東部)の膳臣広国(かしわでのおみ ひろくに)が、死後、ネコに転生し、息子に飼われた」とあるのが最初のようです。

愛玩動物としての記述が見られるのは、『枕草子』や『源氏物語』・『更級日記』・『明月記』にも登場する平安時代からで、日本に伝来してから長きにわたってネコは貴重な愛玩動物扱いであり、鼠害防止の益獣として飼育されていました。

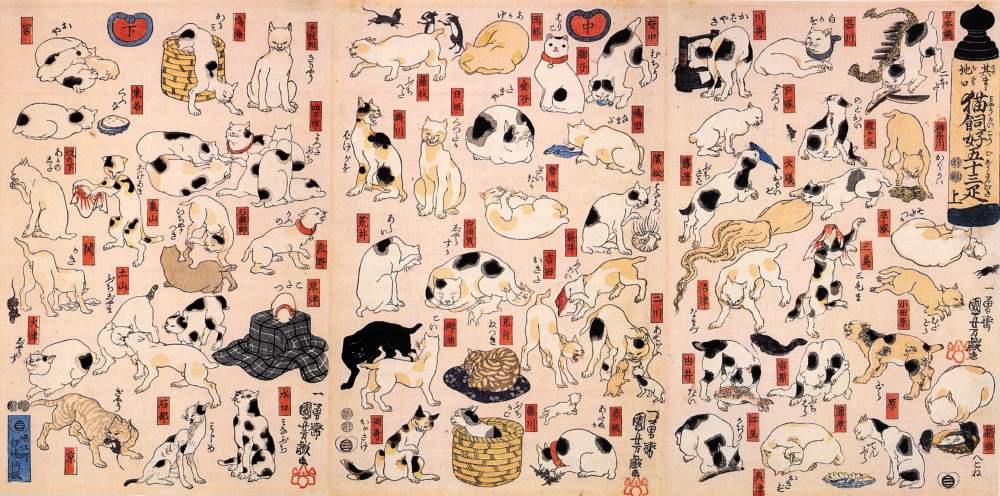

猫好きとして知られる浮世絵師・歌川国芳による 『其のまま地口 猫飼好五十三疋』。

ネコが妖怪視されたのは、以下のような性質に由来すると考えられています。

- ネコが夜行性で眼が光る

- 時刻によって瞳(虹彩)の形が変わる

- 暗闇で背中を撫でれば静電気で光る

- 血を舐めることもある

- 足音を立てずに歩く

- 野性的な面を見せる

- 爪の鋭さ

- 身軽さや敏捷性

民間伝承

猫は10年も飼われると知識と霊力を蓄え、喋ったり人間並みの知力を発揮することができるそうです。

化け猫同様にネコの怪異として知られる猫又が、尻尾が二つに分かれるほど年を経たネコといわれることと同様に、老いたネコが化け猫になるという俗信が日本全国に見られます。

地方によっては、人間に残忍な殺され方をしたネコが怨みを晴らすため、化け猫になってその人間を呪うなど、老いたネコに限らない化け猫の話もあります。

化け猫のなす怪異は様々ですが、主なものとしては

- 人間に変化する

- 手拭を頭にかぶって踊る

- 人間の言葉を喋る

- 人間を祟る

- 死人を操る

- 人間に憑く

- 旅人を襲う

などといったことがあげられます。

猫の怪異 一覧

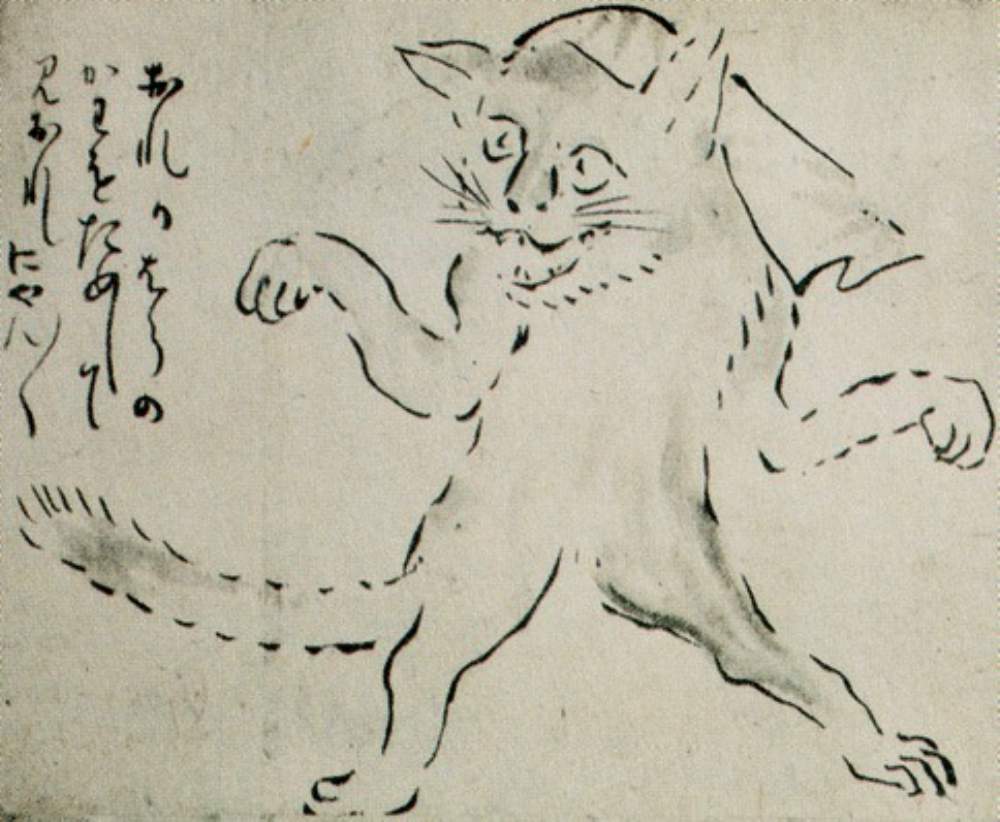

『蕪村妖怪絵巻』より「榊原家の化け猫」

化け猫(ばけねこ)

その名のとおりネコが妖怪に変化(へんげ)したものであるが、猫又と混同されることが多いが化け猫はしっぽが1本であることが特徴。猫又は2本あると言われています。

猫又がさらに年を経ると化け猫にり、化け猫がさらに年を経ると猫又になる、と言われることもある。

化け猫の特徴には以下のものがあります。

- 身の丈は五尺とも九尺五寸とも一丈とも言われる。

- 死体を躍らせたり、葬式で死体を奪ったりする。

- 夜行性で目が光り、血や行灯の油をなめる。

- 猫が十数年も生きると神通力を持ち、人間などに化けられる。

- 悪い化け猫や妖猫は死者を操ったり呪いを行ったり、人に憑いたりします。

一方よい化け猫は災いや疫病から主人家族を守ったり、恩返しもしてくれるそうです。

日本各地には、化け猫の伝説があり、佐賀県の鍋島の化け猫騒動が特に有名です。

肥前国佐賀藩の2代藩主・鍋島光茂の時代。光茂の碁の相手を務めていた臣下の龍造寺又七郎が、光茂の機嫌を損ねたために斬殺され、又七郎の母も飼っていたネコに悲しみの胸中を語って自害。母の血を嘗めたネコが化け猫となり、城内に入り込んで毎晩のように光茂を苦しめるが、光茂の忠臣・小森半左衛門がネコを退治し、鍋島家を救うという伝説。

コメント