ひらがな・カタカナの由来となった漢字をご存知ですか?

ひらがな・カタカナの元となる文字のことを『字母』といい、漢字の字体を簡略化あるいは くずして 現代のひらがな・カタカナになりました。

もともと古代日本には文字がなく、2世紀から3世紀頃に漢字が中国から伝わりました。日本固有の文字であるはずの「平仮名」は、漢字がそのもとになっています。

日本人が漢字を書くようになったのは7世紀ごろのことだと考えられていて、その頃はまだ日本語ではなく、漢文として書いていました。

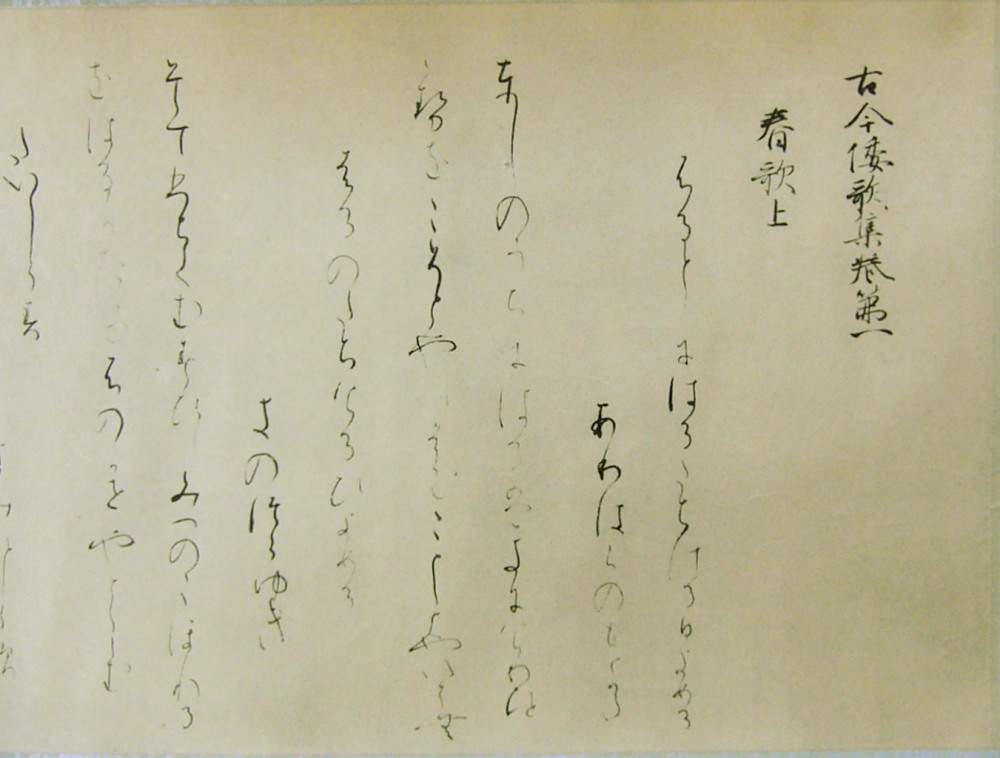

その後、日本人は中国漢字の発音を借りて、日本語を表記することを学びます。これが「万葉仮名」と呼ばれるものです。

この万葉仮名は、徐々に書きくずされていきます。

「ひらがな」は、平安時代の頃に画数の多い「万葉がな」に代わるものとして考案され、「カタカナ」は、ひらがな同様、文字を簡略化させる目的で考案されました。

「ひらがな」は、漢字の字体を簡略化したもので、「カタカナ」は、漢字の字体の一部をくずしたもの、が多く、そのため、カタカナは「片仮名」と書きます。

それでは『ひらがな』『カタカナ』の元になった漢字を見ていきましょう。

字母一覧 ひらがな・カタカナの由来となった漢字

| ひらがなの字母 | カタカナの字母 | |

|---|---|---|

| あ | 安 | 阿 |

| い | 以 | 伊 |

| う | 宇 | 宇 |

| え | 衣 | 江 |

| お | 於 | 於 |

| か(が) | 加 | 加 |

| き(ぎ) | 幾 | 機 |

| く(ぐ) | 久 | 久 |

| け(げ) | 計 | 介 |

| こ(ご) | 己 | 己 |

| さ(ざ) | 左 | 散 |

| し(じ) | 之 | 之 |

| す(ず) | 寸 | 須 |

| せ(ぜ) | 世 | 世 |

| そ(ぞ) | 曽 | 曽 |

| た(だ) | 太 | 多 |

| ち(ぢ) | 知 | 千 |

| つ(づ) | 川 | 川 |

| て(で) | 天 | 天 |

| と(ど) | 止 | 止 |

| な | 奈 | 奈 |

| に | 仁 | 仁 |

| ぬ | 奴 | 奴 |

| ね | 祢 | 祢 |

| の | 乃 | 乃 |

| は(ば) | 波 | 八 |

| ひ(び) | 比 | 比 |

| ふ(ぶ) | 不 | 不 |

| へ(べ) | 部 | 部 |

| ほ(ぼ) | 保 | 保 |

| ま | 末 | 末 |

| み | 美 | 三 |

| む | 武 | 牟 |

| め | 女 | 女 |

| も | 毛 | 毛 |

| や | 也 | 也 |

| ゆ | 由 | 由 |

| よ | 与 | 與 |

| ら | 良 | 良 |

| り | 利 | 利 |

| る | 留 | 流 |

| れ | 礼 | 礼 |

| ろ | 呂 | 呂 |

| わ | 和 | 和 |

| ゐ | 為 | 井 |

| (ん) | 无 | 尓 |

| ゑ | 恵 | 恵 |

| を | 遠 | 乎 |

出典:Wikipedia – 平仮名

出典:Wikipedia – 片仮名

元となる漢字をくずしたり、簡略化したものなので、言われてみれば確かに似ている感じがしますね。 カタカナの場合は漢字の一部を使ったものもあり、例えば『ウ』はうかんむりであったり『イ』は人偏であったりわかりやすいものもあります。

平仮名は「伝統的な日本人の美意識を凝縮した文字」と言われることもあるようです。

以上 字母一覧を紹介しました。

コメント